三俣山荘がつなぐ山の風景。道直し体験レポート

ランドネ 編集部

- 2025年10月25日

実作業1日目

午後からはいよいよ道直しの作業へ。3チームに分かれて、作業を開始する。作業を進めるうちに雨が降り始め、やがて本降りに。雨のなかで石を並べる。頭では手順を理解しているつもりでも、現実は甘くない。目の前にある石が思ったように収まらないのだ。「この石は大きすぎる」「この石は形が合わない」。水の流れ、石同士の噛み合わせ… …。考えれば考えるほど、正解がわからなくなる。

体力のある男性たちが大きな石を運ぶなかで、自分にはなにができるのか。立ち尽くしてしまいそうになる私に、石川さんが声をかけてくれた。「このすき間を埋める小石を集めてもらえませんか?」。そのひと言で、ふっと肩の力が抜けた。大きな石を動かせなくても、位置を調整したり、細かな石を探してくることはできる。フードから滴る雨粒に視界を遮られながらも、小石や砂利を集め、すき間を埋めていく。しかし、「砂利や小石は、どこから持ってきていいんだろう?」。すぐそばの小石でさえ、もしかしたらそこにあるべき自然の一部なのかもしれないと思うと、手が止まってしまう。

正解のない問いを自然に突きつけられる。「これでいいのか」と問い続ける過程も含めて、道直しなのかもしれない。

実作業2日目

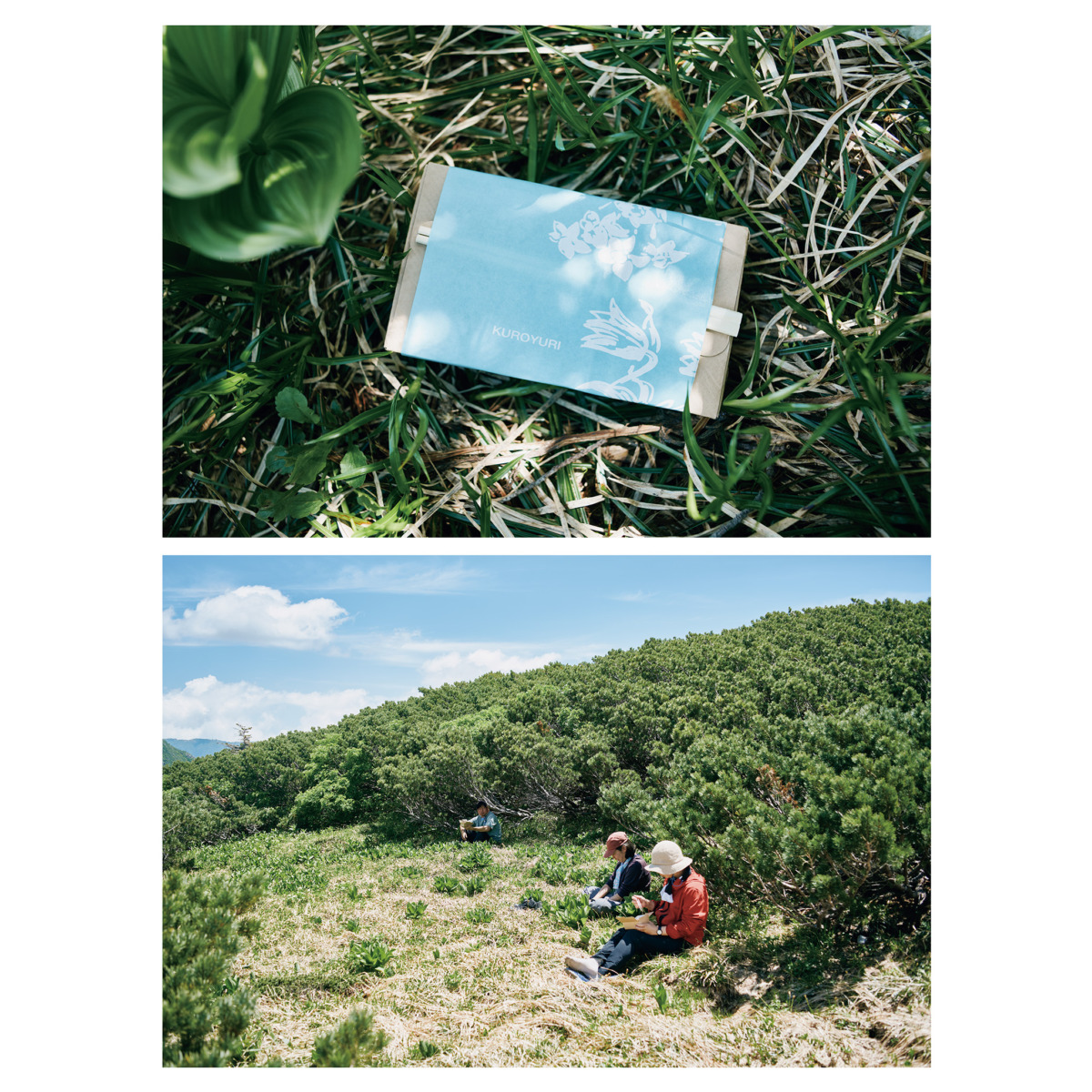

翌朝は快晴。引き続きおなじ場所で道直しの作業を進める。視界が広がるだけで、昨日は見えなかった道全体の構造、ほかのチームの動き、自然の大きな流れ。昨日よりもずっと広い視野で作業に臨むことができた。

「私はこのすき間を埋める砂利を集めよう」。おなじ場所で作業を続けるうちに、小さな役割を自分で見つけ、動けるようになった。昨日よりも手が早くなった気がして、小さな達成感が芽生えた。

岩場から石を運び、水の流れを計算して段差を作る。植生を守りながら、登山者が自然に足を置けるよう、ふみ面の広い大きな石を組んでいく。ダイナミックな石使いのせいか、だれからともなく「ラグジュアリーな道だね」と声が上がった。たった2日間の作業。それでも「風景が少し変わった」過程に立ち会えた感動は、言葉にできなかった。

Before → After

作業後は作業した道の前で、ほかのチームのやり方や考え方を聞いた。いろいろな方法や考え方があって、正解はひとつではない。「考え続けること」。そして、それを仲間と共有する場があること。その大切さを実感した。

夜のふり返りの場で、敦子さんが言った言葉が胸に残っている。「ボランティアのみなさんには、まず楽しんでもらわないと続かない。続けていくための楽しさなんです。でも、私たちがここで暮らす以上、このエリアを守っていくのが役目。それには切実さがあります」

道直しは、一過性のイベントではない。20年、30年という年月をかけて、私たちが手を入れた場所が未来の風景につながっていく。すべての登山者が道直しを体験するのは難しいかもしれない。けれど、歩くときに「ここはどんな山なんだろう」と想像することはできる。なぜここにロープがあるのか、なぜこの道は階段状になっているのか。一つひとつに、自然を守り、風景をつなごうとする人の思いが込められている。

「山が好き」という気持ちは、きっとみんなおなじ。だからこそ、その気持ちを自然を思いやる一歩につなげていきたい。

SHARE

PROFILE

ランドネ 編集部

自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。

自然と旅をキーワードに、自分らしいアウトドアの楽しみ方をお届けするメディア。登山やキャンプなど外遊びのノウハウやアイテムを紹介し、それらがもたらす魅力を提案する。