危機管理能力|旬のライチョウと雷鳥写真家の小噺 #56

高橋広平

- 2025年09月22日

本格的に登山をはじめて20年近くが経った。それなりに長くなった登山歴であるが、この度はじめて「カウンターアサルト」つまりはクマスプレーを購入するに至った。山で拠点にしている複数の場所でクマの出没が例年と比べて急増してきたからである。年々山の環境が変わっているのを肌で感じるわけだが、自分の手で回避できる危険に関してはしっかり対策を立てていきたいと思う。

編集◉PEAKS編集部

文・写真◉高橋広平

危機管理能力

握力80kg、さらに武術と居合いを多少身につけている私であるが、正直野生のツキノワグマと喧嘩して勝てる気はしない。故郷である北海道ではその上位互換種であるヒグマが闊歩しているのだが、当然こちらも無理である。あくまで私の認識ではあるのだが、普通のツキノワグマに関しては人間の存在を察知すれば自ずから逃げていくものである。以前山小屋で働いているときには年に5回ほど出くわしたこともあるが、そのすべてでクマのほうが実際にその場を立ち去ってくれていた。人間という生きものは、敵に回すと極めて恐ろしい存在ということを子々孫々伝えられてきたからだと思われる。

ところが、近年は人間を見ても逃げないクマが増えてきているのである。

私同様、山で仕事をしている人のなかに、仮説であるがこのようなことを言っている人がいる。「コロナ禍のあいだに登山者が少なくなったせいで、人間を見ないで育ったクマが増えた結果、人間に対して警戒が薄れたのでは」と。たしかに脅威を脅威と知らずに育てばそもそも警戒などしないのは当然である。加えて生息数がもしかすると飽和状態なのかもしれない。とくに野生動物はエサを求めて行動するのがひとつの行動指針であるため、生息域からあぶれた個体が人里に顔を出すというのはごく自然の流れである。ほかにもクマとの遭遇率が高くなっている要因はいろいろとあるかもしれないが、とにかく現実として悲劇が起きないように対策をしなければならない。つまりは危機管理が大事だということである。

さて、肝心のライチョウの話である。食物連鎖の底辺に属するが故に365日年中無休で毎日が危機管理というライチョウたちだが、とくに9月は厳戒態勢を敷く。ライチョウにとってキツネやテンに並び圧倒的捕食者である猛禽類が大量にやってくる「鷹の渡り」という恐怖イベント発生の時期なのだ。

彼方より唐突に現れ、場合によっては襲いかかってくる相手が闊歩している状況は、先に触れた最近のクマ事情になんとなく通ずるところがある。ライチョウの立場になって考えるとどれだけ恐ろしく不安な状況かがわかるだろうか。そこで彼らの処世術、つまり他者から見つかりづらくするという能力が発動する。

今回の一枚、わかるだろうか? 秋の空気を纏い始めた稜線にこっそりとたたずむ複数のライチョウの姿が。答えがなければ迷宮入りしかねないので正解を明かすと、オス2羽とメス1羽の計3羽が写っている。色味もさることながら、その気になればしばらく身動きひとつしないため彼らが本気になると、視界に居たとしても捕捉は困難である。戦闘能力をほぼ持ち合わせていない彼らが幾万年をかけて遺伝子レベルで磨き上げてきた天然のステルス能力。捕食者の死のロックオンから逃れる、これがライチョウの危機管理能力である。

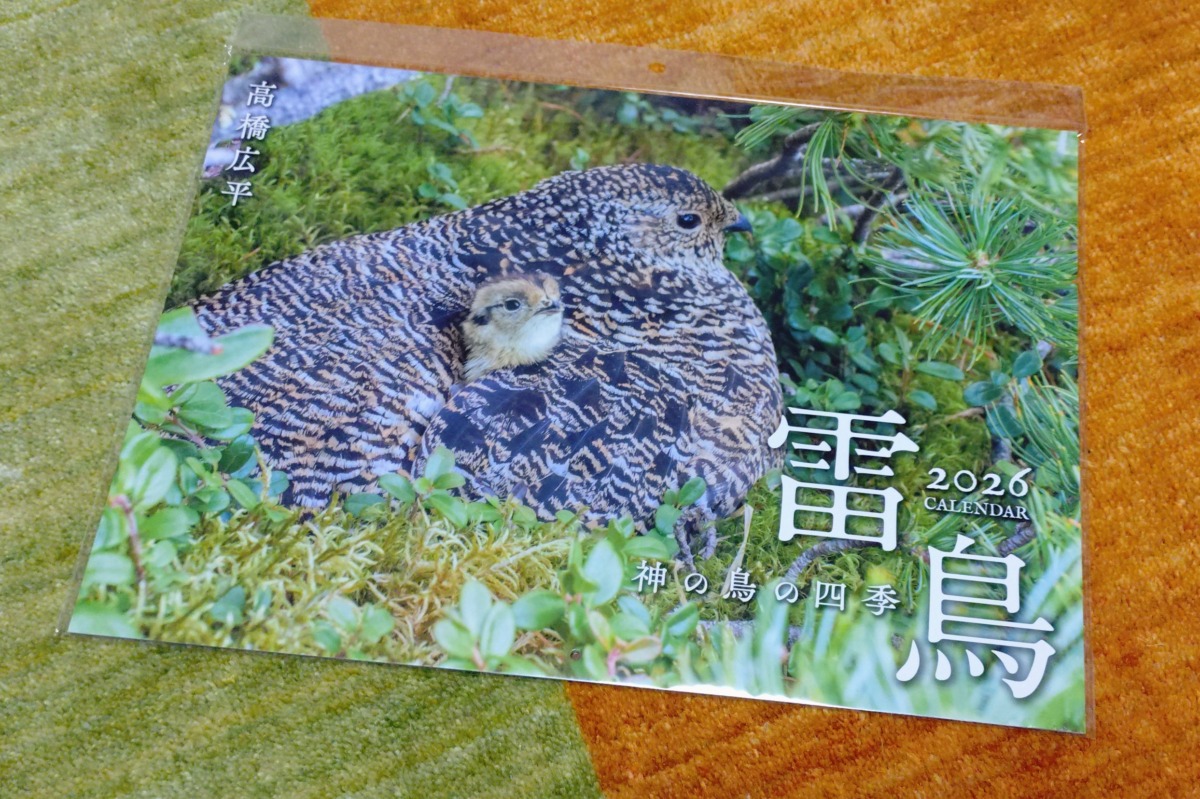

今週のアザーカット

先般、松本市で開催していた写真展で先行実物公開しておりました2026年版ライチョウカレンダー。もうぼちぼちカレンダー発売の時期になってくると思いますので、最寄りの書店などにお出かけの際はチェックしていただければと思います。出版元の緑書房さん曰く、全国の書店さまなどで発売の予定です。なお次の2027年版が出せるかどうかは例のごとく売り上げ次第ですので、お求めの際は「使用・保存・布教」としておひとりさま3部ほどお買い上げいただければ大変ありがたいです。笑

*****

▼PEAKS最新号のご購入はこちらをチェック

SHARE

PROFILE

PEAKS / 雷鳥写真家・ライチョウ総合作家

高橋広平

1977年北海道生まれ。随一にして唯一のライチョウ専門の写真家。厳冬期を含め通年でライチョウの生態を紐解き続けている。各地での写真展開催をはじめ様々な方法を用いて保護・普及啓発を進めている。現在「長野県内全小中学校への写真集“雷鳥“贈呈計画」を推進中。 Instagram : sundays_photo

1977年北海道生まれ。随一にして唯一のライチョウ専門の写真家。厳冬期を含め通年でライチョウの生態を紐解き続けている。各地での写真展開催をはじめ様々な方法を用いて保護・普及啓発を進めている。現在「長野県内全小中学校への写真集“雷鳥“贈呈計画」を推進中。 Instagram : sundays_photo