日光山群の盟主、日光白根山。下山後は日光山温泉寺へ|山本晃市の温泉をめぐる日帰り山行記 Vol.14

山本 晃市

- 2025年07月16日

INDEX

山行と湯行で六根清浄、日光白根山と日光山温泉寺

温泉大国ニッポン、名岳峰の周辺に名湯あり!下山後に直行したい“山直温泉”を紹介している小誌の連載、「下山後は湯ったりと」。

『PEAKS 2025年9月号(No.174)』では、日本百名山の一座である日光白根山に登り、下山後の“山直温泉”には日光山温泉寺「薬師湯」を楽しみました。

“山直温泉”の記事・情報は

『PEAKS 2025年9月号(No.174)』の

「下山後は湯ったりと」にて!

編集◉PEAKS編集部

文・写真◉山本晃市(DO Mt.BOOK)

二荒山って、どこの山?

日光の二荒山、一般的には「ふたらさん」と読む。さて、これはどの山のことだろうか。山好きならば、男体山(なんたいさん/標高2,486m)と即答するだろう。中禅寺湖畔に神々しく聳える男体山は、日光白根山(標高2,578m)とともに日光火山群を代表する霊峰だ。

登山道などかけらもなかった奈良時代、さまざまな苦難の末、勝道(しょうどう)上人が初登頂し開山する。西暦782(天応2)年冬のことだ。以後、山岳信仰、修験道の霊場として崇められ、現在も日光二荒山神社の御神体として篤い信仰を集めている。

男体山という山名の由来には諸説あり、興味深いものが多い。詳細は男体山登山の際に追求する(予定)として、ここでは「二荒」について触れてみたい。

二荒山は、観世音菩薩が降臨する霊地「補陀落山(ふだらくせん)」を語源とする。「補陀落山」とはサンスクリット語の「ポータラカ」を音写したもので、『華厳経』などの仏教経典をはじめ、三蔵法師玄奘の『大唐西域記』にも登場する伝説上の山だ。先の勝道上人が観音浄土の意である「補陀落(ふだら)山」を擬して、男体山を「二荒(ふたら)山」と称したという。

上記は主たる説とされているが、男体山、日光白根山ともに荒れ山(火山)だったため、双峰を総称して二荒山と呼んでいたという説もあるようだ。いずれにせよ、両山ともに名峰であることに変わりはない。

ここで、少々余談を。

男体山、日光白根山ともに二荒山神社がある。ロープウェイ山頂駅登山口と山頂に宮がある日光白根山の二荒山神社は、中禅寺湖の畔、男体山の登山口となる日光二荒山神社が勧請した社。また、宇都宮にも同表記の神社があるが、こちらはルーツが異なる。両社を区別するため、日光・宇都宮をそれぞれ冠し、神社名の読みも異なる。日光は「ふたらさんじんじゃ」、宇都宮は「ふたあらやまじんじゃ」と読む。ちなみに日光という地名は、「二荒」を音読みした「にこう」に由来するという説もあるようだ。

観音信仰が広く普及する日本には、「二荒山」の語源とされる「補陀落山」にまつわる古刹が各地にある。和歌山の白華山補陀洛山寺や香川の補陀落山清浄光院志度寺など、興味のある方はぜひ訪ねられたい。

また、勝道上人が男体山を開山した際の模様は、弘法大師空海の『性霊集(しょうりょうしゅう)』に記されている。日本最初の登山記とされる本記録、男体山を登る方には、ぜひご一読されることをおすすめしたい。

荒れ山の一峰、日光白根山

今回歩くのは、男体山とともに二荒山の一峰ともされる日光山群の盟主、日光白根山。東北、北海道を含めた関東以北の最高峰で、「日本百名山」の一座である。

白根山と呼ぶ山は草津をはじめ複数あるため日光を冠した呼称が一般的だが、かつては奥白根山と呼ばれていた。座禅山、五色山、前白根山、白根隠山(しらねかくしやま)といった外輪山が、周囲の人里と距離を隔てたことが所以だろう。

荒れ山とはいえ、日光火山群の活動は多くの恩恵ももたらしている。華厳滝(けごんのたき)や龍頭滝(りゅうずのたき)、中禅寺湖や丸沼、五色沼、戦場ヶ原といった数々の景勝地、さらには名湯名泉を随所に生み出してきた。

そんな日光白根山への登山口はいくつかある。なかでも最短で山頂を踏めるのは、日光白根山ロープウェイ山頂駅(標高約1,990m)からのルート。今回の山行では、ここをスタート地点とした。

地形図から勘案し、ルートを決める

地形図を見ながらルートを想像するのは、机上旅行のようなもので、登山の楽しみのひとつだろう。同時に、転倒や滑落、道迷いの可能性が高い場所など、フィールドに内在するリスクを把握し、リスクヘッジの要素を事前に確認・準備するためでもある。

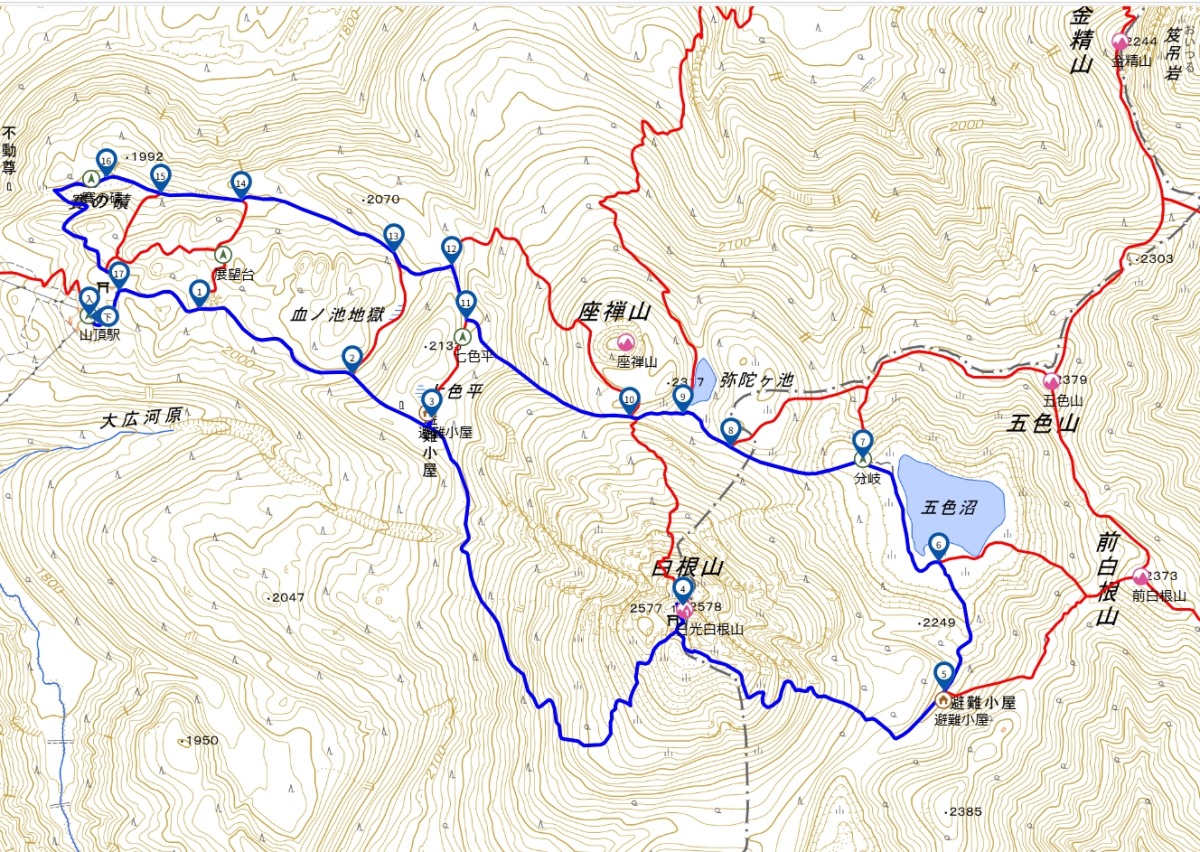

今回のスタート地点から日光白根山山頂まで、標高差は約600m。想定ルートの距離は約9km。ロープウェイ山頂駅から七色平までのエリア(周回ルートの西側半分ほどのエリア)は、高低差がほとんどない。一方、七色平を越えると急斜面が随所に出てくる。とくに山頂周辺のトレイルは、砂れき地や岩場が多い。トレイル周辺に岩ガケもあるので、いずれのルートも細心の注意を払う必要がありそう(下図参照)。

さて、今回の周回ルート、時計回りで行くか、それとも反時計回りにするか。

時計回りの場合は、七色平をすぎると急登が始まる。標高差150m以上、距離約300m。座禅山と白根山の狭間の鞍部に出ると道が緩やかになり、ここをすぎて少々下れば弥陀ヶ池。さらに下り、五色沼へ。この区間は、歩きやすそう。その先、五色沼の南に位置する避難小屋を過ぎたあと、南西へ向かっていた登山道が西北西に向きを変え、そこから100mほど進んだ先の標高約2,300m付近から直登系ルートとなる。標高約2,350mを越えたあたりから斜度はさらにきつくなり、その後、砂れき地へと入っていく。山頂まで標高差200m以上の急登区間が続く。

一方、反時計回りの場合は、七色平から山頂まで7割ほどの区間がトラバース道。前半は緩やかに登っていく。標高2,350mをすぎると直登系のルートが始まる。南南東に向かっていたトレイルが北東に向きを変え、25mほど標高を上げる。そのあと、緩斜面と急斜面を繰り返し、標高約2,450mを超えた先、これまでほぼ東に向かっていた登山道が北北東に向かい始めるあたりから本格的な急登となる。同時にトレイルは砂れき地となり、約150m標高を上げれば山頂だ。

ざっくり考えると、時計回りは、急斜面の登り1回、下り2回。反時計回りはその逆で、急斜面の登り2回、下り1回となる。

当日の天候は、曇りのち晴れ。スタート時点、山全体が雲に覆われている。だが、予報では時間とともに天候はよくなっていく。どちら回りでもそれなりにきついが、おおよそ上記のような状況を鑑み、天候の回復が早まることを期待し、反時計回りを選択した。

終わりよければ、すべてよし

太陽が昇り、時間の経過とともに気温が上がっていく。それに伴い、水蒸気が上昇し、ガスに見舞われる可能性が高くなる。午前中晴れていても、午後になると山が雲に覆われることが多いのは、この自然の摂理によるものだ。とはいえ、そうでないこともある。天候に抗うことはできないが、晴れてくれればありがたい。さて、今回の山行、天候は回復するのか。以下、要所となるスポットを写真とともにいくつか紹介していこう。

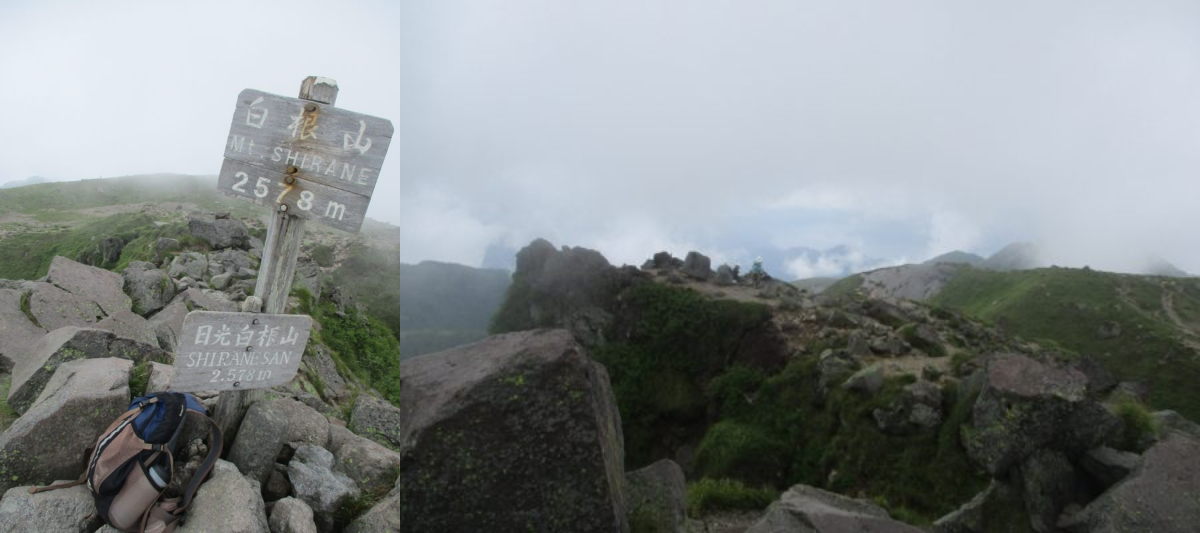

山頂では、残念ながら眺望なし。晴れていれば、五色沼や外輪山、男体山、戦場ヶ原など、日光の絶景を一望できるはずだが、それは次回のお楽しみ。

気を取り直し、ガレガレの急斜面を注意深く降り、五色沼へ。一度登り返し、弥陀ヶ池に出る。さらに進み、右手に座禅山、左手に日光白根山を仰ぎ見ながら草原を抜けると、いよいよ最後の急な下り。ここを降り切れば七色平だ。その先は、苔むした森が広がる散策区間。時間の許す範囲で、大いに“山歩”を楽しみたい。とはいえ、ロープウェイの最終運行時刻をお忘れなきよう。

※日光白根山ロープウェイは、2025年5月31日~11月9日まで運行予定。下り最終16:30。急な運行休止などもあるので、要確認。

心の垢をもぬぐう慈愛の湯へ

今回の山直温泉は、日光山温泉寺の「薬師湯」。男体山開山後の西暦788(延暦7)年、勝道上人によって発見された“療養延年”の湯。日光白根山ともご縁の深い名泉だ。

乳白色の熱湯(あつゆ)にひとたび浸かれば、登山の疲れどころか日ごろの心の垢まで浄化される。山行で六根清浄、湯行でさらに六根清浄。心身ともに浄めた湯後は、懲りずに旬の肴と地酒でさらなるお清めを……。なんともろくでもないことを想像しながら、温泉寺へと向かった。

山行&温泉data

コースデータ 日光白根山

コース:日光白根山ロープウェイ山頂駅~二荒山神社~不動岩~大日如来~避難小屋分岐~奥白根神社~日光白根山~奥白根神社~五色沼避難小屋~五色沼~弥陀ヶ池~七色平分岐~六地蔵~日光白根山ロープウェイ山頂駅

コースタイム:約6時間30分

標高:2,578m

距離:約9km

下山後のおすすめの温泉 栃木県/日光山温泉寺「薬師湯」

●日光山温泉寺「薬師湯」

- 栃木県日光市山内2300

- TEL.0288-55-0013(中善寺立木観音)

- 入浴時間:8:00~17:00(最終受付16:30)

- 営業期間:令和7年は、4月5日(土)より開湯。

※閉湯時期は日光山輪王寺ホームページにてお知らせ - 入浴料(日帰り):大人¥500/小人¥300

- 泉質:含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉

- アクセス:日光白根山ロープウェイ駐車場から車で約30分

“山直温泉”の記事・情報は

『PEAKS 2025年9月号(No.174)』の

「下山後は湯ったりと」にて!

**********

▼PEAKS最新号のご購入はAmazonをチェック

SHARE

PROFILE

PEAKS / 編集者・ライター

山本 晃市

山や自然、旅の専門出版社勤務、リバーガイド業などを経て、現在、フリーライター・エディター。アドベンチャースポーツやトレイルランニングに関わる雑誌・書籍に長らく関わってきたが、現在は一転。山頂をめざす“垂直志向”よりも、バスやロープウェイを使って標高を稼ぎ、山周辺の旅情も味わう“水平志向”の山行を楽しんでいる。頂上よりも超常現象(!?)、温泉&地元食酒に癒されるのんびり旅を好む。軽自動車にキャンプ道具を積み込み、高速道路を一切使わない日本全国“下道旅”を継続中。

山や自然、旅の専門出版社勤務、リバーガイド業などを経て、現在、フリーライター・エディター。アドベンチャースポーツやトレイルランニングに関わる雑誌・書籍に長らく関わってきたが、現在は一転。山頂をめざす“垂直志向”よりも、バスやロープウェイを使って標高を稼ぎ、山周辺の旅情も味わう“水平志向”の山行を楽しんでいる。頂上よりも超常現象(!?)、温泉&地元食酒に癒されるのんびり旅を好む。軽自動車にキャンプ道具を積み込み、高速道路を一切使わない日本全国“下道旅”を継続中。