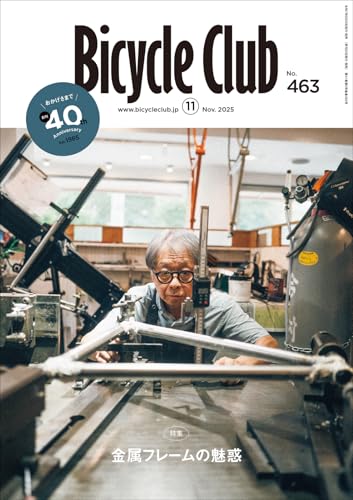

京都で四代受け継がれる愉しさという原点。自転車工房「VIGORE(ビゴーレ)」|BiCYCLE CLUB 2025年11月号

Bicycle Club編集部

- 2025年09月24日

INDEX

京都・創業96年の自転車工房ビゴーレ。

父・片岡聖登と娘・有紀が紡ぐ、家業の現在と未来。

「遊びの自転車」が導いた、日常に寄り添う乗り味。

クロモリフレームで乗り手のための“良い時間”を設計する。

変わらない価値を求めてビゴーレのDNAが受け継がれる

ビゴーレ “自転車をやめなかった”原点

京都の工房ビゴーレ・カタオカは、鍛冶屋に源流を持つ創業96年の自転車ブランドだ。三代目・片岡聖登(まさと)は、幼い頃から店の隅で油に濡れた工具の匂いに囲まれて育った。「自転車屋としての創業は90年前ぐらい。もっと前は鍛冶屋からのスタートなんです」と聖登さん。

戦後まもなくの店に並ぶのは、荷を運ぶ運搬車。ワイヤーではなくロッドで制動する素朴な機構を前に、分解清掃をくり返した。「昔は修理と分解掃除。ベアリングを全部洗って組み直すのが仕事。自転車は高級品でした」

やがて戦後の高度成長期。モータリゼーション普及と薄利多売が業界をのみ込み、京都でも多くの自転車店が経営危機となった。娘の片岡有紀さんは言う。「多くの自転車店はバイク店に変わっていったと聞きました。家でも〝続けるか、転じるか〞を父と祖父が毎晩のように話し合っていた」と。それでも片岡家は自転車を手放さなかった。

“遊びの自転車”という発想

価値観を変えたのは60年代に東京経由で入ってきた欧州の文化。聖登さんは振り返る。「東京で輸入品が入り始めて〝遊びの自転車〞に出会った。フランスはバカンスで自転車を積み、避暑地で1カ月ゆっくり走る。豊かな休暇です」

初代は京都府自転車競技連盟の理事として選手指導に奔走し、二代目は月例サイクリングやキャンプツーリングを企画した。山根サイクルなどと共に京都の自転車シーンの先駆者的存在だった。

しかし、フランスやイタリアなどから輸入フレームを持ち込んでも体格や路面が合わない現実に突き当たった。「フィールドが違えば設計も変わる」という当たり前のことに気付く。

やがて片岡家は〝自分たちで作る〞と腹を決める。家業は趣味ではない。だが、暮らしを豊かにする〝遊び〞の思想を宿さなければ、価値の薄いただの自転車になる。京都というフィールドに寄り添い、人の感覚に合う一台を追い込む―それがビゴーレの原点だ。

聖登さんは続ける。「スタイルで作るより、伝えるのは乗る愉しさ。納得できる走りじゃないとその価値は続かない」。有紀さんも頷く。

「父の〝乗り味〞という言葉は抽象的でも体験に直結します。どこを、どんな速度で走るか? 設計はそこから逆算すると学びました」

時代の先で多様性を持ち帰る

20代前後に京都のファッションビルのカフェでバイトをし、イッセイミヤケやリーバイスなどに接しているうちにブランディング意識も芽生えた。

「ビゴーレ」というブランドへの価値とは? モノづくりにブランディングは今でこそ当たり前だが、三代目聖登さんは時代よりちょっと先をいくタイプだった。

まず現場力を得るため、自転車関連商社「みどり製作所」に入り、設計から量産・品質管理・供給を通しで学んだ。「手作りだけが尊いわけじゃない。2年待ちでは喜びが薄れる。良いものを良いタイミングで届ける仕組みも大切だと思ったんです」。以降、量産も手がけられることがビゴーレの強みに。

その後、家業に戻るも、誰もやっていないスポーツに惹かれていたこともあり、アメリカでのMTBの自由な世界に衝撃を受ける。「ロングビーチのインターバイクショーに出展したり、デュランゴで走ったりしているうちに、〝デュアルサスペンションMTBがめちゃくちゃ面白い〞と。個人が好きに遊ぶ空気が日本と違っていた」。

同時にトライアスロンなど、レースの最先端を自らも体験することに。海外から持ち帰ったのは、こうしたフィールドと人が混ざる〝多様性〞だった。

時代を駆け抜けたビゴーレ。コロナ禍後、娘が工房に

娘、有紀と自転車

やがて店先の記憶は娘にも刻まれる。3歳の有紀は父が子供用に改造した一台でスタンディングの練習をしていた。「当時トライアルの人がお店に入り浸っていましたから、それを見てたんですね」と父。「父はあまり休みがなかったので、ふとした休憩に1時間ぐらいその辺に乗りに行こうか?って、その時の裏山の地道を走った草の匂いとかが原体験で残ってるんです」

しかし家業を継ぐつもりはなかった彼女は、大学を卒業し、産業用ロボットの会社で技術営業を経験した。「製造業が面白いなと思っていて、ものづくりの鉄の匂いとか、親近感があるんですね」

コロナ禍。材料不足とパーツ供給難が小規模工房を直撃し、ビゴーレ存続が危ぶまれる状況に。「両親も体調を崩し、工房は自分の原点でもあるし、なくなるのはやだなと。でも戻ったところで自転車作りの何ができるわけでもないし」。迷った彼女だったが「明日死んだら後悔しない方を選ぼうと思った」と会社を辞めて実家に戻ることに。経営力を学ぶためにビジネススクールに通った。卒論は「フレームビルダーの未来」だ。

父には何の相談もなく、ある日娘は戻ってきた。「『こうするけど、いい?』っていう感じで。自分で答えを出してきた。そういうところは、娘の好きなとこですけどね」。こうして四代目片岡有紀が誕生した。半世紀近く一人で模索を続けてきた聖登さんにとっては、初めてのパートナーだった。

父は勘で前へ、娘は言葉で支える

有紀さんの最初の仕事は、掃除と記録。そこから父娘の対話が本格化した。歴史を聞き、言葉に直し、ブランディングの見直しを行った。

感覚で前へ進む父と、言語化して支える娘。役割は異なっても、向いている方向は同じだ。「父はまず乗る、設計は後。私は感覚派ではないので〝なぜ〞を詰める。次の代にも渡せる形に整理したい」と有紀さん。

対話から、実走と試作を繰り返し、ビゴーレの自転車作りは活性化した。

クロモリで時間を作る

流行に追従するのでなく、でも時代を反映する。京都という日常の速度から設計する姿勢が、独自性を生む。ビゴーレが今の時代に追及する〝乗り味〞。それを提供できる素材は一周回ってクロモリに帰着した。

「2000年の夏ぐらいに、フルフェイスを被ってゴンドラに乗っている時に、これ本当に愉しいのかな? と思ったんです。競技開発をしてたっていうのは、すごくノウハウになってるんですけど、週5日働く人が、週末の競わない

シーンで楽しく乗るには? というテーマが浮かび、今の流れに続いています。となると素材性能的にもクロモリしかないと」。

踏み始めの粘り、路面からの微振動のいなし、普段着に似合う佇まい。引き算の美学は、土地柄というところもある。「京都って厚化粧が嫌いなんですね。欄干の面取りや庭石の置き方にも通じるような〝一点を立て他を整える〞感覚が沁み込んでいるんです」と聖登さんは語る。

片岡自転車商会の原点へ

顧客層について有紀さんはこう語る「世代は結構バラバラなんですよ。共通しているのは自転車というものを見る時に、自分にあったもの、体格もそうだし、感性にも共鳴できて、かつずっと乗り続けたいという人が多い」。有紀さん効果で女性客も増えてきた。昨年、彼女主導でレディースモデルをプロデュースした。

工房の未来について有紀さんは語る。「多分やることは、一緒だと思うんですね。時代は変わるけど、変わらないもの。それは、初代が発見した遊びの自転車の〝愉しさ〞だと思うんです。その人の特別な時間のためを追い続けないと、と思っています」。

【ショップ】VIGORE 京都本店

・住所:京都府京都市左京区岩倉南四ノ坪町55

・電話:075-791-6158

・営業:平日13:00 ~ 18:30 土日祝11:00 ~ 18:30

・休日:火・水曜/年末年始・お盆

【プロフィール】三代目・片岡聖登

ビゴーレ三代目。みどり製作所で量産など自転車生産全般を習得。MTB黎明期を体感し、あらゆる自転車競技に出場しては設計に反映した。試走と試作を往復する現場主義。

【プロフィール】四代目・片岡有紀

産業用ロボットメーカーで海外営業を2年、国内技術営業を2年経験。 同志社大学大学院ビジネス研究科で経営を学び、ビゴーレの歴史の言語化と広報、女性向け提案を担う。設計と製作、接客を横断中。

【イベント情報】10月4・5日東京港区 増上寺にてVIGORE体験イベントを開催

試乗・展示・トークでVIGOREの世界観を体感できるイベントを開催。新&歴代モデルを展示、2kmと7kmの試乗コースを用意。参加無料(試乗は予約優先、トークは事前予約制)。片岡父娘が「KYOTONOANO」関根理沙編集長と“永く使う”を語る、ブランド理念とクラフトを五感で感じられる特別な機会です。

【イベント概要】

・日時:2025年10月4日(土)〜5日(日) 10:00-16:30

・会場:浄土宗 大本山 増上寺 慈雲閣(東京都港区芝公園4-7-35)

・内容:試乗体験、展示、トークイベント

・参加費:無料(トークイベント 事前予約要 / 試乗はご予約の方優先でご案内させていただきます)

・お問い合わせ先:ビゴーレ 075-791-6158 /info@vigore.co.jp

※本イベントについての増上寺様への直接お問い合わせはご遠慮願います。

・後援:Alone Together 合同会社

ビゴーレの逸品たち|素敵な体験を生むクロモリ製自転車

フルハンドメイドから、手頃なプロダクトモデルまで欲しい人に最適な形で届けられるラインナップが揃うビゴーレ日常に寄り添い、乗る人の時間を豊かにする、工房の注目モデル3台をピックアップ。

Item01:山と旅の自転車Plus

三代目が自転車の愉しみの原点とする裏山を自由に駆け回ったおおらかな時代をオマージュした一台。かつてあったビゴーレリジッドMTBと、旅の自転車ランドナー&スポルティーフの設計思想を現代の自転車に落とし込んだ。旅でも毎日でも全てを一台で楽しめる。日本人の脚質やフィールドに合わせて設計されたフルクロモリ製のサイクリング車。650bと700cの両サイズのホイール兼用設計オプションでカーボンフォークにも変更可。乗り方やシチュエーションに応じて、シマノ製グラベルコンポーネントGRXほか、105やクラリスなど組み方を選べる。

◉価格:フレーム&フォーク/18万7000円

◉完成車(シマノ・GRX600仕様)/45万円~

Spec_

・フレーム:Cromo DB

・フォーク:Cromo DB R600

・サイズ:450、510、540、565㎜

・カラー:MONO(白/黒) COLOR(オーダーカラー)

Item02:Horizon -sen-

ホイール系650B(XS)を採用した小柄な女性向けモデル。有紀さんが「自分が本当に愉しく乗れるオールロードを作りたかった」という想いを形にした最新作で、背の低い女性でも美しくホリゾンタルフレームを乗りこなせる。伝統的なラグ溶接で設計されつつも、やや太めの28~35mm幅タイヤの対応、ディスクブレーキ搭載、さらに高互換性のあるUDHエンドを採用するなど、現代的な規格や多様なフィールドにも柔軟に対応。その名のとおり、多くの女性たちの“新たな線”を描いていけるフレームセットだ。

◉価格:フレーム&フォーク 44万円~

Spec_

・フレーム:KAISEI 8630Rフレーム

・フォーク:TANGEフォーク

・サイズ:XS 460㎜(650Bホイール専用)※その他S~ Lサイズ(700cホイール)は順次リリース予定

・カラー:オーダーカラー

Item03:70next 知足

三代目フレームビルダー片岡聖登の手によりワンオフで製作されるハンドメイドバイク。70年代のビゴーレから受け継がれるクラシカルなデザインながら、クロモリ製ロードバイクのレーサーとしての走行感を最大限に引き出した。単なるノスタルジーではない現代のモデルとなる。70nextは、松葉やエンドなど、フレーム部材から再構築、ビゴーレ伝統のラグ溶接フレームの極みを作り出した。このモデルは、京都の漆芸家、服部一齋氏にデザインを依頼。伝統工芸による漆芸が施され、研ぎ澄まされた京都の美学を追及した。

◉価格:完成車/138万円

Spec_

・フレーム:KAISEI 8630R

・フォーク:KAISEI 8630R

・サイズ:505㎜、520㎜、550㎜

・カラー:知足モデル

※この記事はBicycle Club[2025年11月号 No.463]からの転載であり、記載の内容は誌面掲載時のままとなっております。

**********

Bicycle Club最新号のご購入はAmazonをチェック

SHARE

PROFILE

Bicycle Club編集部

ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。

ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。